top of page

歌ってみた録音について

・はじめに

諸先輩方がいらっしゃる中この様な事を口にするのは少々気が引けますが、私なりの録音方法をまとめてみましたので宜しければ参考にして頂けますと嬉しいです。

以前久々にあるアプリケーションを触っていたところ録音する際にこれは使える!

と気づいた所とそれによって実際に録音をするご依頼者様にとっても有益な情報かと思いましたので

共有させて頂きます。

・Audacity

こちらは無料の音声編集ソフトです。通常のDAWとは違いミックス等の細かな作業は出来ませんが、

とある機能がとても良いと思いました。

その機能は音量を揃えるラウドネスノーマライズといった機能です。

これによって録音の際のオケの音量感を一つの共通認識として扱う事ができます。

また実際に歌ってみたを録音する際には使いませんので、ご自身のDAWをご準備の上ご参考下さい。

一先ずこれからやる手順を以下で紹介します。

①波形をダブルクリック ※灰色になればOK!

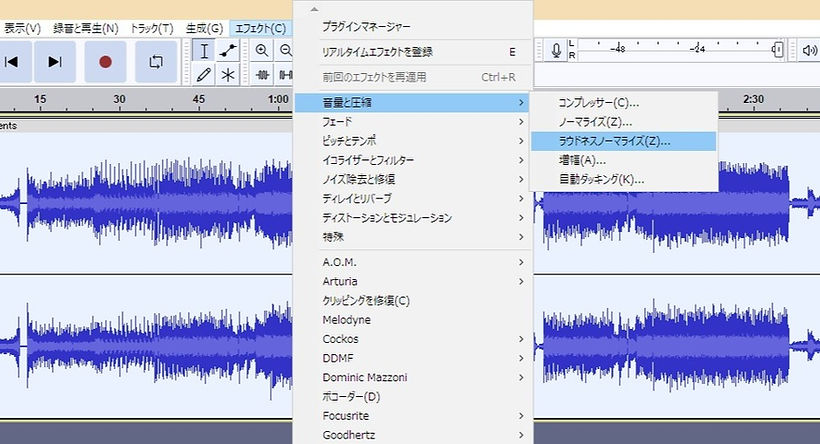

②メニューバーより、エフェクト → 音量と圧縮 → ラウドネスノーマライズ (z)をクリック

③変更後のLUFSを " -27.0 " にして "モノラルをデュアルモノラルとして扱う" のチェックを確認後

適応を押す。

④波形の大きさが変わっていたら成功。

※-27LUFSで配信している楽曲を確認した事はありませんが要するに目標の音量と元の音量が同じですと波形の大きさが変わらないというケースもございます。

⑤メニューバーより、ファイル → エクスポート → wavとしてエクスポートを押し任意の場所に保存してください。

※オーディオ�をエクスポートという画面の下の方にSigned 16-bit PCMとありますが、こちらを32bit-floatにする事を推奨します。

次にお手元にあるAudacityより書き出したオケを用いて、マイクゲインのおおまかな適正レベルとその他録音方法について後述いたします。

・マイクゲイン設定

まず、お持ちのDAWにAudacityより書き出したオケを入れてください。

任意でテンポやマーカー、クリックを用意した後にワンコーラス程これから仮録音することになりますが、その際にオケの波形の大きさと実際に録音したボーカルの波形の大きさがサビ等ある程度強く声を張るセクションにて波形の大きさが大体同じかちょっと大きいぐらいになる様にマイクゲインを調整してみてください。

また、波形上でわかりにくい場合は録音後、再生した際にオケに対してボーカルの音量感が同じ位か少し大きい位の聴感で調節してみてください。

経験則にはなりますが、この音量感 (-27dBLUFS) では基本的に※掛け録り等なしにインターフェース直で録音する際に音割れの心配をせずに済みます。

※掛け録りとは、コンプレッサー等のハードウェアを録音の際に使用することです。

<!> また、一度マイクゲインの方が決まりましたら基本的に終始変更しないで収録を進めてください。

※多少のクリップ(音割れ)が瞬間的にあったとしても聴感上問題なければそのまま進めて頂いて問題ございません。

・録音時のマイキングについて

順番が逆になってしまいましたが、普段録音される際にマイクのスタンドはどうされてますでしょうか?

結論から申し上げますと、卓上スタンドや卓上アームスタンドを使用した録音はあまり推奨しません。

一つの考え方として録音時の音の反射は出来るだけ排除するという方向で進めた方がより良い結果になりやすいからです。

卓上での録音ではデスクからの反射、モニターからの反射があり距離も近いため音が減衰せずにマイクに返りコムフィルタ現象を起こす可能性があります。

そういった音源では中高音域にて音が打ち消し合う為、帯域に欠損が生じます。

音の抜けを担保する上でこのような条件下ですと基本的に良いクオリティは望めません。

ですので、先ほど申し上げましたデスク、モニター更には壁からある程度距離を置いた場所にて

ブーム型マイクスタンドを使用することをお勧めします。

音の話に便乗しまして更にもう少し突っ込んだ玄人向けの内容になりますが、

部屋の吸音、部屋の中で録音に適した位置と定在波、等々面白い話題もございます。

ここでは込み入った話過ぎるため詳しいことは説明いたしませんが、ご興味がありましたら是非調べてみては如何でしょうか?

スピーカーを自身と置き換えて考えてみると・・・

・録音時のマイクとの距離について

録音の際にポップガードを使用されていますでしょうか?

また、マイクとの距離はどうされてますでしょうか?

基本的には効果的に近い距離感を演出したい等、何か特別な事をしない限りはおおよそ5cm~15cmの範囲でポップガードを利用して距離を作る事をお勧めします。

また録音の際に体や顔の位置が動きやすい方はなるべく距離をとってあげる事で、より安定した音質を維持することができます。

また込み入った話で申し訳ありませんが、理論上の話では音は距離の2乗に比例して増減しますので、

距離がとても近い状態というのは少し距離が変わるだけで元の距離の2倍4倍はたまた1/2倍1/4倍とすぐにその条件に到達してしまうので音量感が安定しません。

・以上の方法を踏まえて考えうる問題と対策 ※追記の予知あり

>> ヘッドホンから出てくる音量が小さいです。

すぐに対処できる方法としてDAW内のマスターフェーダーを6~12dB程上げてみましょう。

ただし、書き出しの際は必ず0dBに戻してから書き出してください。

また別途でヘッドホンアンプといったものを使ってヘッドホンの音量を大きくする手段もあります。

>> 歌詞の置く場所に困る

卓上での録音に慣れている方がブームスタンドを使うことで困る事かと思いますが、歌詞を印刷するかスマホのアーム型クリップスタンドを使い見やすい場所につける事で歌詞を見ながらでもなるべく動かずに録音することができます。

また、録音の際の操作について、お使いのDAWの仕様にもよりますがショートカットキーが割り振れる方はテンキーの3番に録音、1番と2番で小節間移動を入れてみるとより素早く録音できると思いますのでお勧めです。

>>オケデータを渡す際はどっちのオケを渡したらいいの?

基本的には本家からダウンロードしてきた音源をMix師さんにお渡しするで問題ございません。

また事故防止の為にAudacityの書き出しを32bit-floatを推奨します。

・まとめ

Audacityの機能の紹介から細かな録音方法まで紹介させて頂きました。

基本的には自由に録れば良いというスタンスではありますが、いざ録る時にじゃあ今回はどうしたら良いのかどう考えたらいいのか、みたいな所も含めお伝えできればなと思った次第です。

また、より良い作品を作る手助けになりましたらとても嬉しく思います。

bottom of page